ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

(2023. 5)

第2研究部門 2部 西尾 賢哉

初めに

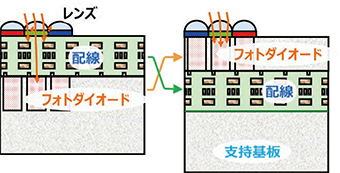

はじめまして。ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)の西尾賢哉と申します。読者の皆様に半導体業界の魅力を伝えることができればと思い、この度、記事の執筆を担当させていただくことになりました。まずSSSの紹介をさせていただきます。弊社は、ソニーグループの一員として、各種半導体デバイスの設計、開発、製造、販売を行っている企業です。特にイメージング&センシングテクノロジーに強みを持ち、産業用から民生カメラ用、車載用、モバイル用まで、幅広い分野の多彩なニーズに対応できる高性能なイメージセンサをラインアップしています。イメージセンサとは「電子の眼」といわれる、人間の眼の「網膜」の役割を担う半導体デバイスです。特に弊社は図1に示す「裏面照射型CMOSイメージセンサ」という革新的な製品を生み出し、それ以降も強い技術力を発揮することで業界をリードしています。現在では、民生カメラをはじめとしたイメージング分野にとどまらず、人間の目には見えない様々な情報を取得・認識するためのセンシング分野にも展開されています。これからも、自動運転車やドローン、ロボット、監視機器、AR/VRデバイスのアイトラッキング等、多数の機器にイメージセンサが活用され、より豊かな社会を実現することが期待されています。

仕事内容、働き方

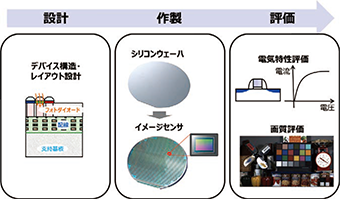

ここで、業務の具体的な紹介に入る前に、イメージセンサの開発の流れについて説明します(図2)。まず初めに、顧客要望やビジネス計画に基づいて、どのようなイメージセンサを作るかを決定します。その後、イメージセンサの構造や画素、回路のレイアウトなどを設計します。次に、設計図を基に、様々な半導体プロセス技術(以下、プロセス)を駆使して試作品を作製します。また既存の技術や材料では作れない場合には、必要な要素技術の開発から取り組みます。そして、完成したイメージセンサの電気特性や画質を評価し、改善点を把握して、開発にフィードバックします。このフィードバックを受けて、設計やプロセス条件を調整し、次の試作品を製作します。そして最終的に、要求特性を満たすことが確認できたら量産化に移行します。

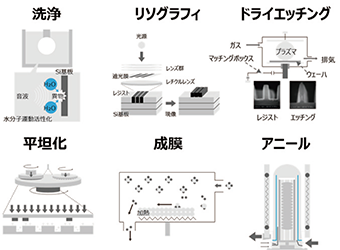

上記の中で、私は次世代イメージセンサ向けプロセスの研究開発に取り組んでいます。半導体プロセスは、洗浄、リソグラフィ、ドライエッチング、平坦化、成膜、アニールなどの基本技術で構成されます(図3)。各プロセスは、膨大な知識や技術の蓄積に基づくため、工程ごとに専門家が存在し、専門家であるプロセス担当者は最適化な条件を見極め、設計図通りに構造を作り上げます。しかし、半導体デバイスの構造は非常に複雑であり、ナノメートルレベルの微細な構造をウェーハ面内均一に形成するためには高精度な制御が必要です。さらに製造の過程で微細な欠陥が生じると、製品の特性や信頼性に影響を与えるため、非常に厳密な品質管理が必要となります。このように、半導体プロセスは非常に難しく、高度な技術や知識が必要とされます。

プロセスの中でも、私はウェットプロセスと呼ばれる液体を扱う技術(洗浄、ウェットエッチング)の開発を担当しています。ウェットプロセスの開発は、液体を用いた新しいプロセス技術の創出を目指しています。しかしながら、半導体と液体間の化学反応や、ウェーハ上の液体の流れ、反応に伴う熱など、複雑な現象が絡み合うため、非常に困難なプロセスです。そのため、表面化学、表面物理、流体力学、熱力学、電気化学など幅広い学術領域から固体-液体界面の現象を原子レベルで本質的に理解することが必要です。このように科学的に現象を正しく理解することが重要で、私は基礎研究にも力を注いでいます。最近では、例えばInPと水の反応メカニズムを解明し、国内や国際学会で発表しています(図4)。条件振りによる加工検討だけでなく、メカニズムを正しく理解しながら開発を進めることは、世界初で高品質なイメージセンサの開発に欠かせないと考えています。

プロセス開発の魅力

次に、私が思うプロセス開発の魅力をお伝えします。最先端技術が必要な半導体デバイスの開発は、日々未知の困難な壁にぶつかります。これらの課題を克服するためには、社内だけではなく研究/教育機関、装置/材料メーカー様と緊密に連携してプロセス開発を進めていくことが重要となります。ウェットプロセスでは、例えば開発初期はビーカー中で薬液処理を行いますが、開発が進むにつれ、最適な薬液処理ができる装置を装置メーカー様と協力して開発することや、新規に装置を購入することで、次の開発フェーズや量産に向けて準備します。実際にこれまで、私は何台か装置を選定し、立ち上げから量産展開まで経験しました。しかし、順調に進むことは稀であり、特に新しい装置に関しては、適用可能になるまでに多くの課題が発生しました。しかし、装置メーカー様と協力し、目の前の課題に一つずつ対処することで、無事量産に適用することができました。また、他にも薬液メーカー様と協力して、新しい材料に適した薬液の開発を行うこともしています。このように、私たちは、多くの方々と協力することが必要不可欠であり、装置や薬液をはじめ、水処理、フィルター、計測器などの様々な分野の企業や研究機関の方々と共に、高品質のイメージセンサを開発しています。社内だけではなく、多くの国内外の企業と連携して、世界初の半導体デバイスを開発したときに大きな達成感を感じることができます。また、半導体プロセスの技術は、進化し続けており、新しい材料や装置、加工技術が次々と開発されています。これに伴い、プロセスの理解や制御技術の進化が必要とされ、常に最先端の知見と技術に触れられることも魅力の一つです。

SSSに就職したきっかけ

次に、私がSSSに就職したきっかけについてお話します。大学では、私は機械工学を専攻しており、学部4年時に流体力学の研究室に配属し、CMP(ChemicalMechanicalPolishing)後のブラシ洗浄技術について研究することになりました。そのとき初めて、半導体プロセスを知りました。そして、学部4年の終わり、修士1年に進む直前に、界面ナノ電子化学研究会のポスター発表展に参加しました。界面ナノ電子化学研究会は、応用物理学会の下部組織の一つで、ウェットプロセス技術に関わるエンジニアや研究者が集まり、明るい雰囲気の中で活発な議論が交わされる研究会です。そこの場で、SSSの技術者との出会いがあり、彼らが楽しそうに仕事をしている話を聞いたことが、私の興味を引きました。当時は電気電子の知識がなかったため、デバイスメーカーで働くという考えは持っていませんでした。研究内容に近い半導体装置メーカーか、あるいは先輩たちが就職していた自動車メーカーで働くことを考えていました。しかし、話を聞いているとプロセス開発は流体力学の知識が必要であるなど、私にも活躍の場があると感じ、インターンシップに参加しました。そこで、世界で類を見ない技術を作り出そうという雰囲気に魅了され、同じような気持ちを持った同期たちと意気投合し、入社することを決意しました。このように、研究会で出会ったSSSの技術者によって、私は自分の可能性を広げることができました。

学生の皆様へ

最後に学生の皆様へのメッセージです。伝えたいことは2つあります。一つ目は、大学での研究で「なぜ?」をたくさん考えることが大切であるということです。大学の研究内容が業務に直結することは少ないかもしれませんが、研究を通して得られる考察力や問題解決力は業務遂行において非常に重要なスキルとなります。「なぜ?」を常に考え、自分なりの答えを出せる力は、とても強い武器となります。学会はそのような場にふさわしく、ぜひたくさん活用してください。二つ目は、人との出会いを大切にすることです。改めて考えると、研究室の先生に出会わなければ、研究会に参加していなく、また、研究会でSSSのエンジニアと出会わなければ、SSSで働いていないはずです。さらに、今この記事を書くこともなかったでしょう。人と人が集まる場で交流することで、新しい道が広がることを改めて実感しました。人との出会いが選択肢を増やし、私のように人生を変えるきっかけになることもあります。ぜひ、怖がらずに様々な場所に出かけて、様々な人と出会ってください。人との交流を大切にし、将来の可能性を広げていってください。願わくは、この記事を読んだ学生の中に、半導体業界に興味を持ち、将来一緒に仕事をする人が出てきてくれたら嬉しいです。半導体業界は、常に進化し続ける分野であり、私たちの生活に欠かせない重要な役割を担っています。ぜひ、興味を持って学び、挑戦してみてください。そして、素晴らしい技術を創造し、テクノロジーの力で人に感動を、社会に豊かさをもたらしていきましょう。

参考文献

(1) S. Iwabuchi, et al., "A back-illuminated high-sensitivity smallpixel color CMOS image sensor with flexible layout of metal wiring", ISSCC(2006)